1)まち歩き企画論、まち歩き企画実践演習:2年時履修科目

そもそも「まち歩き」とは、修学旅行のガイドとは違って、地域の日常的な生活空間を見て回るもので、歴史の知識が豊富なガイドがなくても、気軽に楽しめます。

「長崎さるく」をきっかけに全国に広まった観光まちづくりの取り組みで、市民が自分の体験や経験を語るツアーが人気となっています。

まち歩き企画論では、まち歩きの事例やフィールドワークを通じて、地域の歴史や文化、人々の営みについての理解を深めます。また、身近な地域でのまち歩きプランを実際に自分で歩いてみて考えることで、地域の潜在力を読み解く「観察力」や人々をもてなすための「企画力」を身につけることを目的としています。

まち歩き実践演習では、企画論で身につけた観察力と企画力を活かし、実際に「まち歩き」の企画を実行することで、「実践力」を身につけます。集客についても自分たちで行うので、参加者が集まらなかったり、プロジェクトのリアルな難しさを体験し、現場への適応力を身につけることを目的としています。

(2)コミュニティビジネス論:3年時履修科目

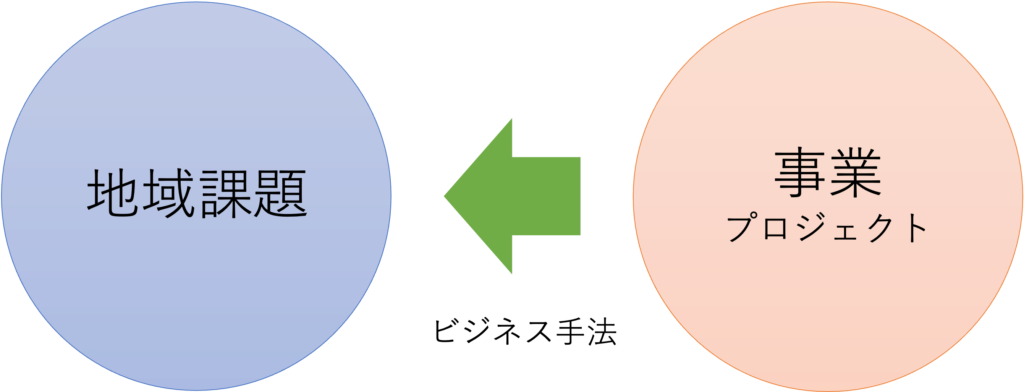

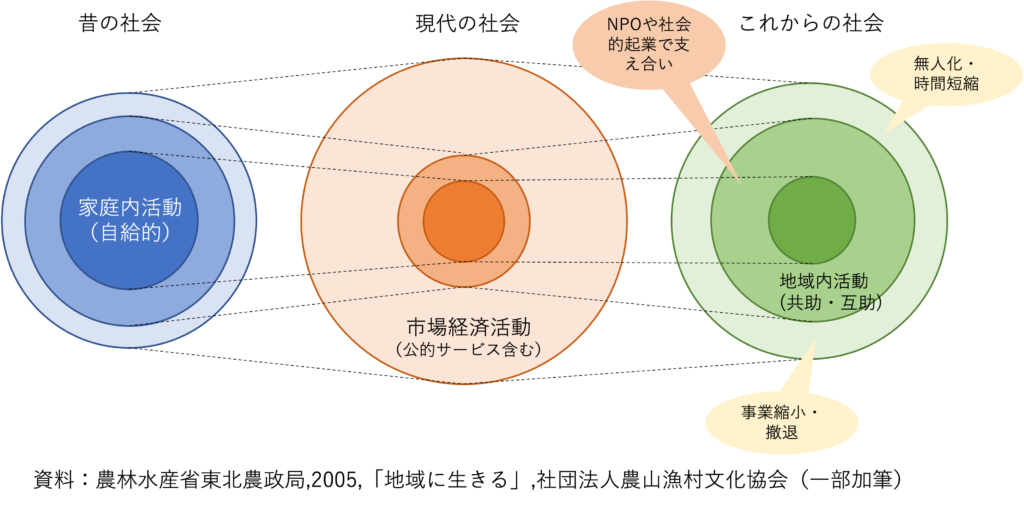

コミュニティビジネスとは、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものです。地域には、地域の人材やノウハウなどを活用して、新たな雇用や地域の人たちのやりがいを生み出します。最近では「ソーシャルビジネス」とも言われます。

普通のビジネスでは、儲かりそうなことを対象にするのに対し、コミュニティビジネスでは、市場経済サービスが成り立たなくなった地域を対象にしたりします。そのため、ボランティアを組み合わせたり、さまざまな協力者を募るなどの工夫が必要になります。

「コミュニティビジネス論」では、自分の興味ある地域課題に対し、ビジネス手法を使った事業プランを企画立案します。資金やボランティアを含めた計画を考えることで、事業の実現性を考えるのが目的です。

とはいえ、観光学科ではあまり経営やビジネスなどを学ぶ機会が少ないため、授業では経営擬似体験ゲーム「ビズストーム」を使いながら、ビジネスの基本やマーケティングを学びます。

(3)観光まちづくりプロジェクト(糸島PBL):3年時履修科目

PBL(Project Based Learning)とは、生徒が自ら問題を見つけ、解決する能力を養う学習方法です。「課題解決型学習」とも呼ばれます。

観光まちづくりプロジェクトでは、糸島市をフィールドに、地域づくりに熱心な農林漁業者や工房、飲食宿泊業など様々な事業者と一緒に観光まちづくりのプロジェクトを一緒に立案します。また、リアルにプロジェクトを実践することで、マーケティングやマネジメント、プロモーション、ビジネス経営の大変さや難しさを実感しながら学びます。

この授業で大切なのは、実現可能なプロジェクトを立案することです。アプリの企画アイデアを考えたとしても、かなりのスキルや資金、期間がないと実現できません。

限られた地域資源やリソースを見極め、「自分たちができること」、「地域に必要なこと」を実践することが求められます。

観光まちづくりPBLでは、チームをつくってプロジェクトに取り組みます。ここでは2024年に実施したプロジェクトを紹介します。

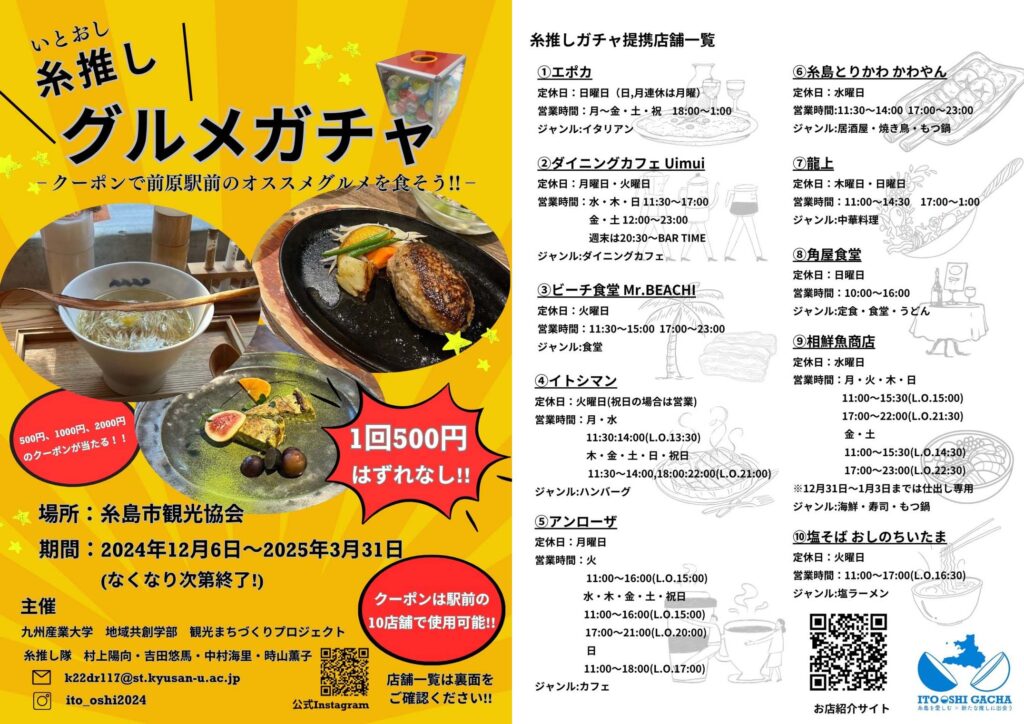

(1)糸推しグルメガチャ

このチームでは、現地調査を通じて、糸島市が観光地であるにも関わらず、まちの中心部のJR筑前前原駅前の商店街が衰退していることに気づきました。

そこで商店街の飲食店にも観光客が来て回遊してもらえるようにグルメガチャを企画しました。

駅前にある10軒の飲食店から協賛金をもらい、独立採算で事業を組み立てています。

予算が限られるため、ガチャマシンではなく、くじ引きボックスにして観光協会に置いてもらうなどの工夫をしました。

(2)サンセットチル

このチームは、糸島はお昼には観光客がいっぱいいるのに、夜には帰ってしまうというナイトタイムエコノミーの弱さに着目しました。

そこで海岸近くにある古民家ゲストハウスと組んで、海に沈む夕日を眺めながらコーヒーを楽しむ「サンセットチル」を新たな体験プログラムとして企画提案し、実施しました。

実際にAirbnbを通じて宿泊とサンセットチルの組み合わせプランをつくり、参加者を募集しました。チルの様子は、ショート動画に記録し、ゲストハウスのプロモーションに活用してもらっています。

(3)推し活まち歩き

このチームは、ジャニーズ、K-pop好きのメンバーが集まっていて、推し活をしたいというのは最初から決まっていました。

一方で糸島の魅力を伝えるために、現地調査を通じて発見したおしゃれなカフェを巡りながら、糸島クラフト作家の蜜ロウを使って推し活グッズをつくるという「推し活まち歩き」を企画、実施しました。