九州産業大学地域共創学部観光学科には、PBL(Project Based Learning)という授業があります。

課題解決型学習などとも言われる実践型の授業です。

私が担当する「観光まちづくり」のPBLでは、糸島市で学生たちがフィールドワーク(現地調査)を行い、地域の課題に着目してプロジェクトを立案、実践しています。

ここでは2024年に取り組んだ「糸推しグルメガチャ」の取り組みを紹介したいと思います。

カプセルといのグルメガチャを考える

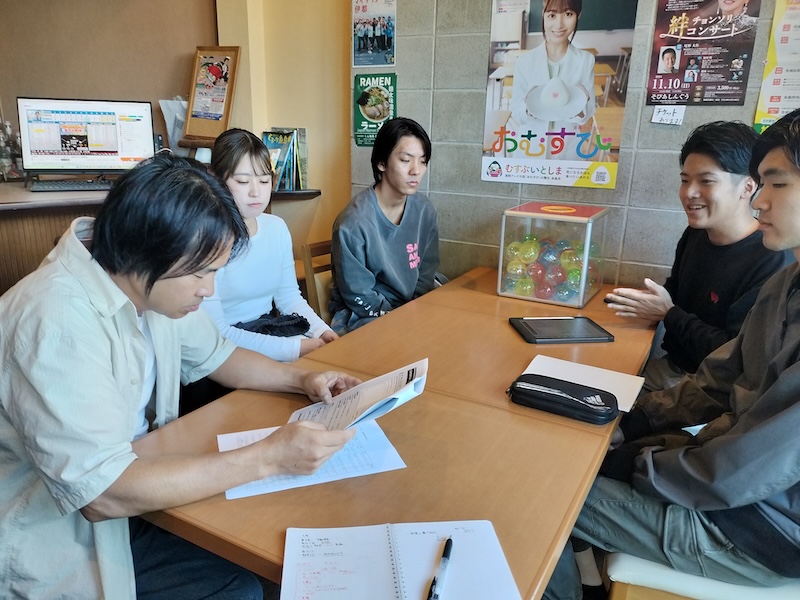

糸推しグルメガチャに取り組んだのは、地域づくり学科2人と観光学科2人の混成チーム。

着目したのは、糸島市の中心市街地であるJR筑前前原駅周辺のエリアでした。

初めて糸島を訪れた彼らにとって、「観光地なのに寂しい駅前」というのが印象に残ったようです。

しかし、フィールドワークすると駅前に飲食店や雑貨店、カフェが多いことに気づきました。

そこで、カプセルトイを使った「ガチャガチャ」でグルメチケットが当たるようにすれば、「観光客が駅前を回遊してくれるのでは?」というアイディアを考えました。

予算のハードルが高いグルメガチャ

アイディアは決まったものの、学生たちは具体的なプロセスがわかりません。

そこでまずは実践者に話を聞いてみようということになりました。

調べるとNEXCO西日本が大分県佐伯市のインターチェンジでグルメガチャを実施していました。

さらに、ガチャの担当者が別プロジェクトで九産大に来るという機会にも恵まれるという幸運。

話を聞く中で、以下のような課題が明らかになりました。

NEXCO西日本で実施したグルメガチャは、コロナ復興支援の補助金がベース。

予算も場所も持たない学生たちには、かなり高いハードルがあることもわかりました。

・クーポンのプレミア(付加価値)の予算

・高額なガチャマシーンの予算

・設置場所の確保と維持管理

・飲食店の選択

・クーポンの種類選択(店舗ガチャ、金額ガチャ)

学生たちが飲食店から協賛金を集める事業モデル

課題は一つひとつ解決していくしかありません。

クーポンの種類は店舗ガチャだと観光客が定休日に当たると行けないため、金額ガチャにすることに。

同様に店舗もランチ営業のお店を中心に、定食屋や焼肉店、中華などを幅広く選ぶようにしました。

問題は予算です。

NEXCO西日本では、コロナ復興支援の予算が終わった後は、ガチャは実施していないとのこと。

規模は小さくてもよいので、補助金がなくても継続できるプロジェクトを考えたいというのが学生たちの意見でした。

そこで、グルメクーポンに協力いただいた店舗から協賛金として5000円いただくことにしました。

ガチャは1回500円ですが、500円、1000円、2000円のグルメクーポンが当たります。

そのプレミア(上乗せ分)の費用を協賛金で賄おうという事業モデルです。

学生たちは企画書をしっかり作り込んでいましたが、なにせ信用と実績がありません。

そこで最初の1店舗目は、商店街のリーダー格の飲食店オーナーに協力してもらうことに。

オーナーから、学生たちにいくら熱意があってもいろんな理由でプロジェクトが途中で頓挫したり、連絡が取れなくなるというリスクの話を聞き、相手の立場で考える重要性も学んでいるようでした。

学生たちが熱心に営業したこともあり、最終的には駅周辺の10店舗に協力してもらえました。

ガチャマシーンが意外なボトルネック

今回のプロジェクトで意外な壁となったのが、ガチャマシーンの問題でした。

最初に学生たちが考えたガチャマシーンは大きくて目立つタイプでしたが、5万円を超えるものばかり。

そもそも5-10万円程度の事業規模に対して過剰投資です。

中古やサイズの小さなものでもなかなか3万円以下のものが見つかりません。

学生たちがアイディアに煮詰まっているようだったので、

「ガチャマシーンが重要なの?何が当たるかわからないワクワク感が味わえればいいんじゃない?」

とアドバイス。

すると、カプセルトイをくじ引きすればいいかも!透明のケースがワクワクするよね!と発想が広がり、5000円の予算でくじ引きスタイルのガチャガチャにすることに決まりました。

ただ、このガチャスタイルの問題は、管理する人手が発生すること。

JR筑前前原駅前の観光協会にはスタッフが常駐しているので、ガチャを管理してもらえないかとお願いにいくと、快諾してもらえました。

最初はスタッフの手間が増えるので断られるのかと思ったのですが、後で話を聞いてみると、クーポンを目当てにこれまでに来訪が少なかった子連れのファミリーや地元住民など、来訪者の裾野拡大にも貢献したようです。

また、グルメガチャのおかげで駅前の店舗紹介などを熱心に聞いてくれるお客さんも増えたのだとか。

事務局長さんの話では、観光協会への集客にもつながるので、スタッフが新たなガチャの企画を考えたいという話も出たのだそうです。

どうせ無理なのではないかと考えて諦めるより、動いてみることがいかに大事かを学生たちと一緒に学びました。

観光客向けのはずが地元向けに

学生たちはWEBデザインの知識などもありませんでしたが、そのつど相談をしながら、自分たちでなんとかプロジェクトの実現にこぎつけました。

もちろん、すべてが順調だったわけではありません。

特にプロモーション活動は地元の糸島新聞が取り上げてくれた以外はメディアの反応はなく、自分たちや観光協会のSNSでの発信が頼りでした。

しかし、いざ開始してみると、1ヶ月もまたずに60個のカプセルが完売!

新聞記事をみて観光協会を初めて訪れる人も多かったようです。

ハズレがないこと、1000円券、2000円券の当たりやすさもあり、金券価値が高いと思われたことも大きかったのかもしれません。

実際に9割のクーポンが利用されており、駅から離れた店舗や最近できた店舗での利用者も多く、新規の顧客開拓にもつながっていたようです。

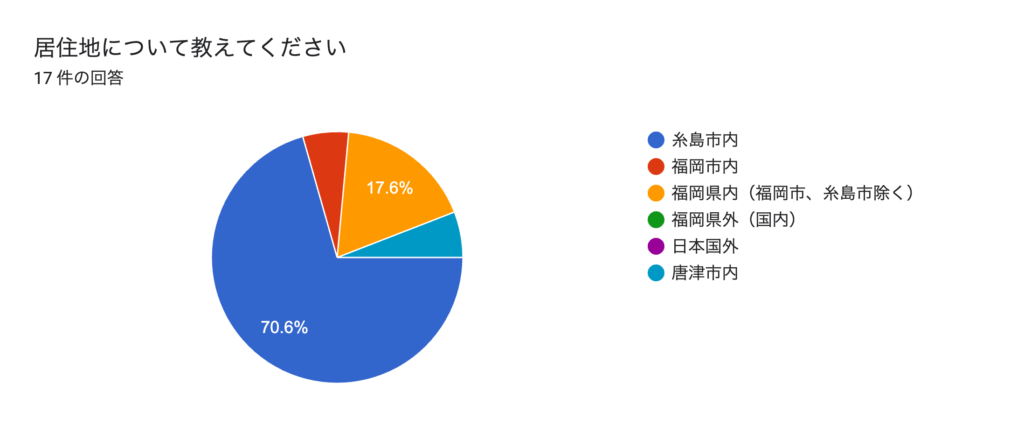

一方で利用者のアンケートをみると、7割近い人が糸島市内に在住しており、地元利用がほとんどでした。

観光客をターゲットにしたものの、そうした客層にはほとんどアプローチできていませんでした。

また、夜がメインの店舗は利用がまったくないなど、課題も明らかになりました。

学年横断型のプロジェクトへの展開

今回プロジェクトに関わった学生たちにプロジェクトの感想をきいてみると、

クーポンの換金に飲食店を訪れると、とても喜んでくれた!

「次回も参加するよ!」といってもらえた

などの飲食店からの反響がよかったことが、学生たちもうれしかったようです。

学生たちは今度は「地元向けに飲食店ガチャのクーポンをつくりたい」と継続意向を示してくれています。

学科横断だけでなく学年横断型のプロジェクトとして継続していければと思います。