こんにちは、ほんちゃん (@hmasa70) です。

糸島市には「芥屋の大門」という観光名所があります。

その参道が「糸島のトトロの森」としても最近親しまれている場所。

海岸の景色も美しいので、デートやレジャースポットとして多くの人が訪れています。

調べてみると、その歴史は古いものがありました。

地域の歴史や文化を知ると、より旅やレジャーも楽しめるもの。

風景だけでなく、時の流れも感じながら、ぶらりと散策してもらえるとうれしいです。

「芥屋の大門」の歴史

「芥屋の大門」の存在は、ずいぶん昔から知られていたみたいです。

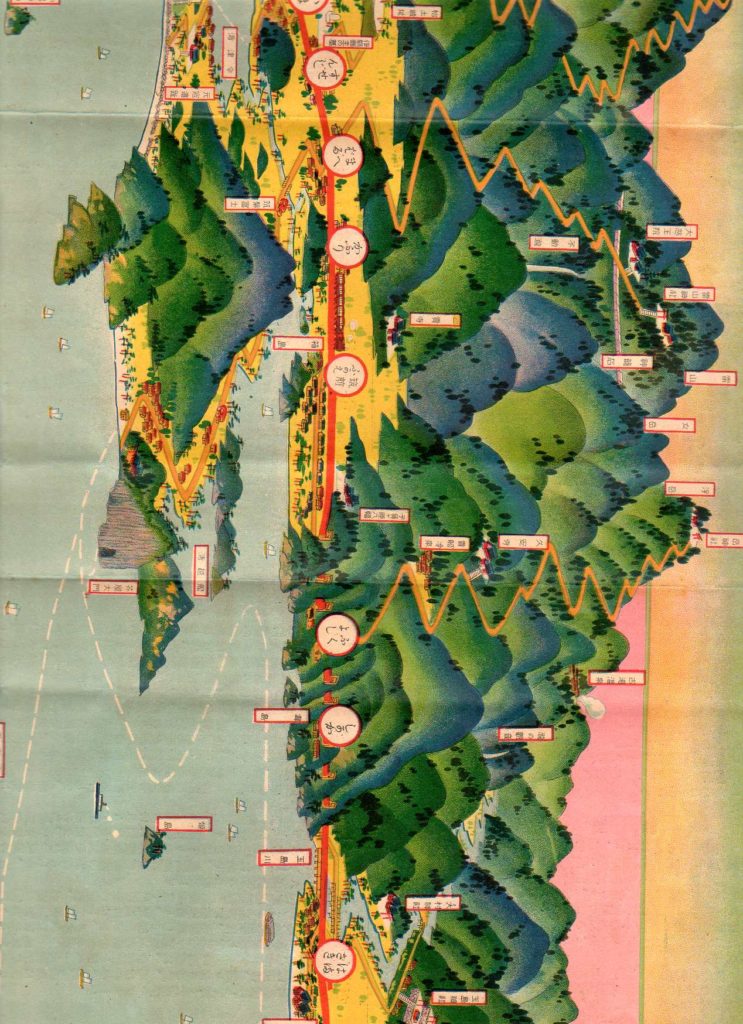

江戸時代の絵図にもしっかり描かれています。

余談ですが、この絵図は日本で唯一の高校付属博物館である糸島高校郷土博物館が所蔵しています。

(昭和初期から続く歴史部の活動が非常に面白いのですが、紹介は別の機会に)

大正13年に発行された「北九州鉄道(JR筑肥線の前身)沿線名所図絵」にも「芥屋の大門」が名所として取り上げられています。

昭和41年には国の天然記念物にも指定されました。

「芥屋の大門」は最寄りの筑前前原駅から10キロほど離れています。

マイカーが普及する前は、バスだけでなく徒歩で訪れていた人も多かったようです。

単純計算で片道2時間以上歩くわけですから、泊まりたくもなるもの。

志摩町史をみると、芥屋には大正時代から若松屋、梅屋、玄洋館という3軒の宿があったそうです。 (※若松屋は現存せず)

今のような日帰りレジャーではなく、当時は宿泊を兼ねて訪れた人も多かったのかもしれません。

黒い玄武岩でできた「芥屋の大門」

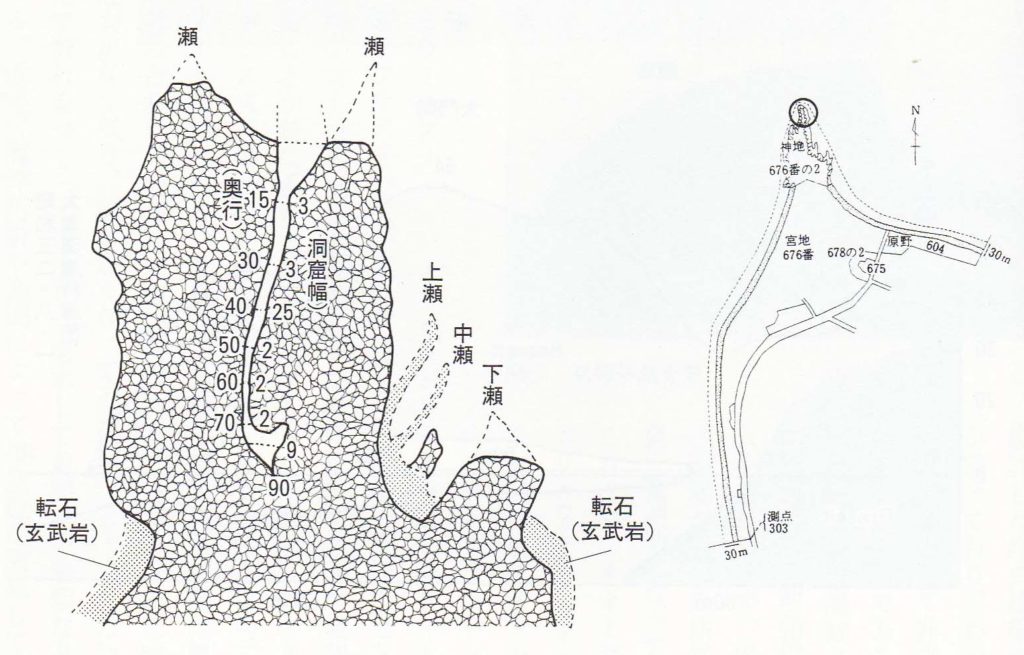

「芥屋の大門」は、正確には玄武岩でできた岩壁と洞窟の名称です。

昔は「天の岩屋」の入り口だったとか、洞窟の奥が竜宮城に続いているなど、さまざまな伝説があります。

現在は糸島市のゆるキャラ「いとゴン」の棲み家なんだとか。

巨大な洞窟が醸し出す神秘性がそうした伝説を生み出すのかもしれません。

正面からみると、その大きさがよくわかります。

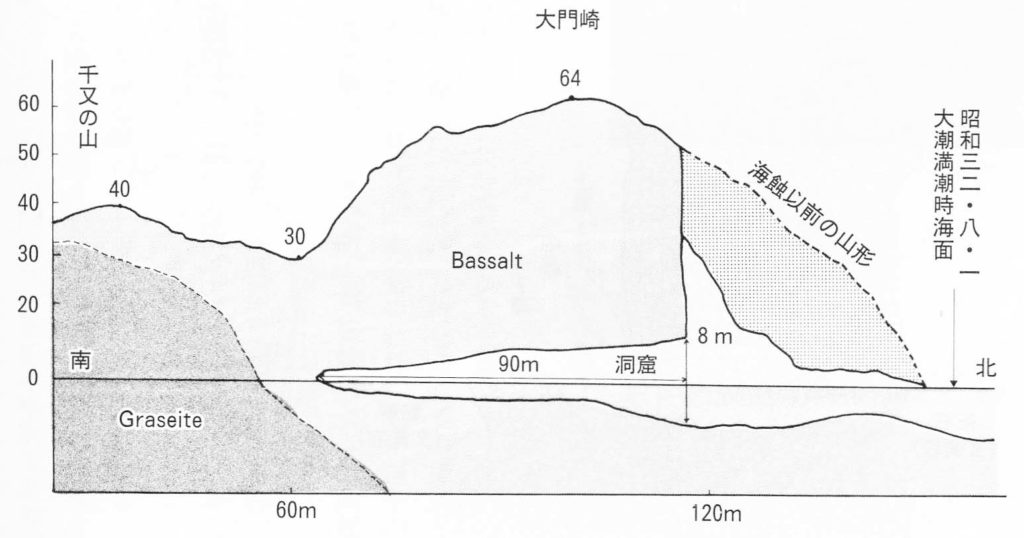

高さは64メートル、洞窟は長さは90メートルもあるそうです。

志摩町史の平面図や断面図をみると、以前はもっと岩が大きく、浸食によって今のカタチになりました。

芥屋の大門を正面から見たい人は、芥屋漁港から遊覧船が出ています。

最近は人気もあり、このように行列で長く待されることもしばしば。

遊覧船は海の状態がよいと、洞窟の中にも入ってくれます。

ただ、船体が洞窟にぶつかるまで近寄るので衝撃的ですが、間近で洞窟内部の石柱の様子をみることができます。