こんにちは、ほんちゃん(@hmasa70)です。

萩市といえば、江戸時代のまち並みや風情が残る観光まち。

ボクは小学生の頃に山口県に住んでいたので、社会科見学で何度も訪れました。

とはいえ、それは「萩城下町」が世界遺産に登録されるずっと前の話。

(「明治日本の産業革命遺産」の構成資産)

萩のまち全体を博物館に見立てた「まちじゅう博物館」というコンセプトで、市民と博物館が一緒に地域づくり活動もしているそうです。

地域づくりの視点で、再度まちを歩いてみたいと思っていました。

ようやく萩を訪れ、「まちじゅう博物館」の取り組みを伺うこともできましたので、ご紹介したいと思います。

鉄道が街なかを通らない萩の城下町

萩といえば、吉田松陰の松下村塾や萩焼きなどが頭に浮かびます。

でも、萩は城下町そのものが世界遺産に登録されるくらい、昔の町並みが残されています。

鉄道は城下町を迂回するように走っていて便数も多くありません。

福岡方面から公共交通で萩に向かうとなると、JR新山口駅からの高速バスが便利です。

駅周辺が開発されなかったことも街が残った要因かも、と思いながらバスに乗り込みました。

小学校の校舎だった萩・明倫学舎

バスで1時間ほど揺られると、萩・明倫学舎につきました。

この場所はもともと藩校明倫館でしたが、今は世界遺産ビジターセンターになっています。

ボクが小学生のころは、まだ明倫小学校の校舎として現役だったはず……。

時の流れを感じます。

木造の校舎が温かくてうらやましかったことを思い出しました。

江戸時代の地図で回れる城下町

萩の城下町はちょうど歩いて回れる規模です。

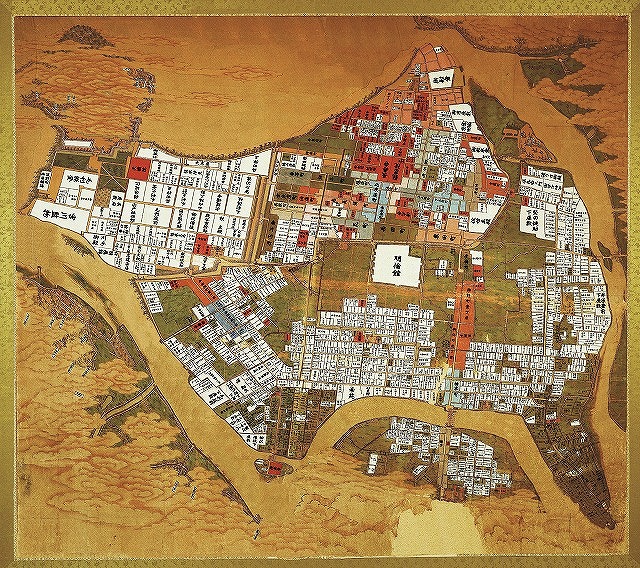

特に堀内といわれる三の丸は、江戸時代の地図で廻れるくらい変わっていないのだとか。

全国で最初の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されただけあります。

萩博物館もその一角にあるので、とりあえず城下町に向かって歩いてみることにしました。

石垣と夏みかんが広がる景観

萩のまちをブラブラ歩くと、何やら修学旅行生がたくさん集まっていました。

地図で確認すると旧町人地と呼ばれるエリア。

高杉晋作の生誕地や江戸時代初期の商人住宅が残っていて、なるほど雰囲気があります。

一方、外堀を渡り、萩城の三の丸にあたる旧上級武家地に入ると、景観が一変します。

石垣に囲まれた夏みかん畑と青い空の広がる景色は、まるで沖縄の石垣島かと思うくらい。

後で知ったのですが、夏みかんの栽培は明治維新で仕事を失った武士の救済で始まったのだとか。

しかも石垣や土塀が風除けの役割を果たしたので、そのまま残ったのだそうです。

ただ、上級武家地だっただけあって、1つ1つの区画が巨大。

道路が長い直線で景観の変化も少ないので、歩くのはけっこう骨が折れます。

展望スポットがあればみかん畑と町割の全体を見渡せるのに、とついグチも出ました。

とはいえ、武家屋敷の広さやまちの変遷をリアルに感じられるので、一度は訪れてほしい場所です。

萩まちじゅう博物館では、「古地図を片手に、ぶらり萩あるき」 という城下町のまち歩き企画があります。(要予約)

萩城下町、特に 旧上級武家地エリアは、まちの成り立ちや変遷などを踏まえ、想像力を働かせてこそ、楽しめるまち。

次回はボクも、ガイドと一緒に歩いてみたいと思いました。

まちじゅう博物館の機運は学生の調査結果から

城下町を一通り歩いた後は、萩博物館へ。

萩博物館の学芸員の清水さんとNPO萩まちじゅう博物館の山本さんのお二人から話を伺うことができました。

現地を訪れるまで、ボクはてっきり萩博物館のコンセプトが「まちじゅう博物館」だと思っていたのですが、どうも違うようです。

むしろ「萩博物館」と「萩まちじゅう博物館」は両輪のような存在。

NPOとしての実態があり、萩博物館も萩市とNPOが一緒に運営しています。

清水さんの話だと、そもそも萩市郷土博物館 (萩博物館の前身)には「まちじゅう博物館」の考え方はなかったのだとか。

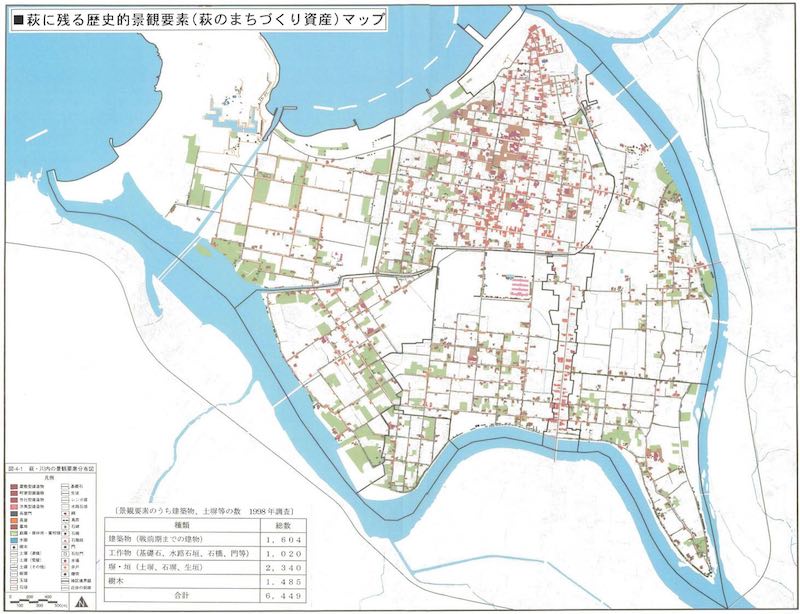

きっかけは、1999年のシンポジウムで学生が行った景観調査の結果報告でした。

この調査で、萩のまちじゅう至るところに文化財級の建築資源があることがわかり、市民活動の熱を生みました。

2001年に伝統的建造物群保存地区に指定された浜崎地区の「浜崎しっちょる会」などは、このころに設立されています。

一方で当時の萩市郷土博物館は老朽化していたため、学芸員はむしろ屋外の活動を熱心に行っていました。

市民と一緒に文化財に指定されていない宝に光を当てる活動もその一つ。

萩には、博物館と地域が関わる素地がそもそもあったわけです。

2000年代に新博物館の計画が持ち上がった際、市民と共にまちの資源を再発見し伝える「まちじゅう博物館」というコンセプトが生まれたのも、実は自然な流れだったのかもしれません。

地域活動のハブとなるNPOの取り組み

NPO萩まちじゅう博物館も萩博物館の運営だけでなく、独自の活動を行っています。

先に紹介したガイドツアーだけでなく、市民と地域資源の発掘などもそうです。

特に目を引くのは、各地域の団体と一緒にマップづくりに取り組んでいること。

手書きのイラストや解説の入った詳細なまち歩きマップを、現在24地区で整備しているそうです。(2021年11月時点)

山本さんいわく、「 活発な団体もあるんですが、 高齢化が進んで、後進がいない団体もあって……」とのこと。

とはいえ、地域の多くの人たちが自分たちの住む地域に関心を持って活動を起こしたこと自体がすごいことです。

そしてその活動を支えるNPOの地道な取り組みにも頭が下がります。

ちなみに話を伺った山本さんも、学生時代に景観調査で萩に関わったことがきっかけで、NPOに入ったのだとか。

ボク自身も景観の研究室出身で、学生のころから糸島に関わり続けているので、共感するものがありました。

地域によっては、まち歩きのガイドも予約できます。萩を訪れる際に活用してください。

https://www.city.hagi.lg.jp/site/machihaku/list131-466.html

萩にはまち歩きでしか味わえない魅力がまだまだ眠っている

実は、清水さんと山本さんに話を伺った際、「浜崎しっちょる会」のボランティアガイドも紹介してもらい、浜崎地区に泊まりがけでまち歩きしました。

その内容を全部書くと、もう1本記事を書かないといけなくなるので、特に印象に残ったポイントだけ紹介します。

さいごに

2日間、萩を歩いてみて感じたのは、驚くような地域資源がかなりあることです。

そのほとんどがこれまで知らなかったものばかりでした。

むしろ資源がありすぎて、消化不良になるくらい。

一方で、楽しくお金を消費できる機会や場所があまりありませんでした。

よくも悪くも商売っ気が少ないまちという感じです。

観光地化しすぎるよりはいいですが、使われず空き家になった建物もかなり多い印象です。

萩では、歴史的背景や重要性を市民が理解し、地域資源を保存しています。

むしろこれからは地域産業や文化とつなげて経済化しすぎない程度に、上手に活用するステージなのかもしれないと感じました。

萩には萩焼だったり、日本酒などの町並みと相性のいいものが存在します。

次に萩にくるときはそうした地域の文化を楽しみたいと思いました。