地域共創学部観光学科の本田ゼミ所属学生です☀

今回は「第13回唐津街道サミット」の一貫として、糸島市の深江地区で、唐津街道の各宿場町でまちづくりなどの活動を行う団体や地元の人と一緒にまち歩きを行いました。

私たちはゼミ生としてガイドをする立場。

まち歩き企画論の受講生も含め、なんと約50人も参加してくれました!

この日は猛暑と突然の雨にも見舞われとても大変なまち歩きでした💦

ではこれから私たちが行ったまちあるきの流れを紹介させていただきます✨️

満足してもらえるまち歩きにするために、、🔥

参加者が糸島に住んでいる人だけではなかったので、まち歩きのスポットを詳しく紹介した冊子をつくりました。

裏面には、まち歩きをスムーズに行えるようにルートマップも作り、参加者に配布しました✨️

この資料をつくるために、前もって打ち合わせをした上で、実際に現地を訪問しています。

深江地区はかわいいお店もありますが、歴史的な資源が多かったので歴史を中心としたまち歩きをすることにしました!

いざまち歩き‼️‼️🚶

当日は様々な方面の方々約50名が参加して頂きました!!

突然の雨にも対応し、パネルや当時の写真などを使い、まち歩きをさせて頂きました😊

今回まち歩きで紹介した深江について一部ご紹介させて頂きます😆😆

石灯籠

深江には大宰府天満宮と同じ天満宮と書かれた灯籠があります!

灯籠を奉納するということは、願いや願掛けや感謝祈願の印であり、おそらく地域の振興を大切にする人が寄心したものであるとされています。

唐津街道

当時の唐津街道の写真を用いて当時と今を比べながら説明を行いました📷

糸島の唐津街道は、道そのものが自然と歴史が融合された重要な文化財となっています。

現代では観光地としても注目されていて、街道を歩くことで江戸時代の人々の生活や文化を感じることができます。

深江神社

江戸時代には福岡藩から社領を与えられ、地域の信仰の中心として大切にされてきました。

現在も、伝統行事や地域の祭事を通じて、多くの人々に親しまれています。

鍋山邸

今回は特別に鍋山邸の中まで入らせて頂きました✨️

もともとは戦前まで堤(つつみ)家の建物で、造り酒屋をしていたそうです。

堤家は、怡土郡中津領にある多くの農民をまとめていた大庄屋であり、名家です。

門のところに「電話2番」って書かれているんですが、これは電話が導入された時期がとても早かったことを意味しています。

昔の田舎では、電話番号が一桁の家っていうのは、大地主さんかお医者さんなど、影響力のある家が多かったそうです。

第13回唐津街道サミットで交流会

まち歩きの後は、公民館に集まり、第13回唐津街道サミットの開催です。

唐津街道には赤間宿、姪浜宿、前原宿などのさまざまな宿場町があります。

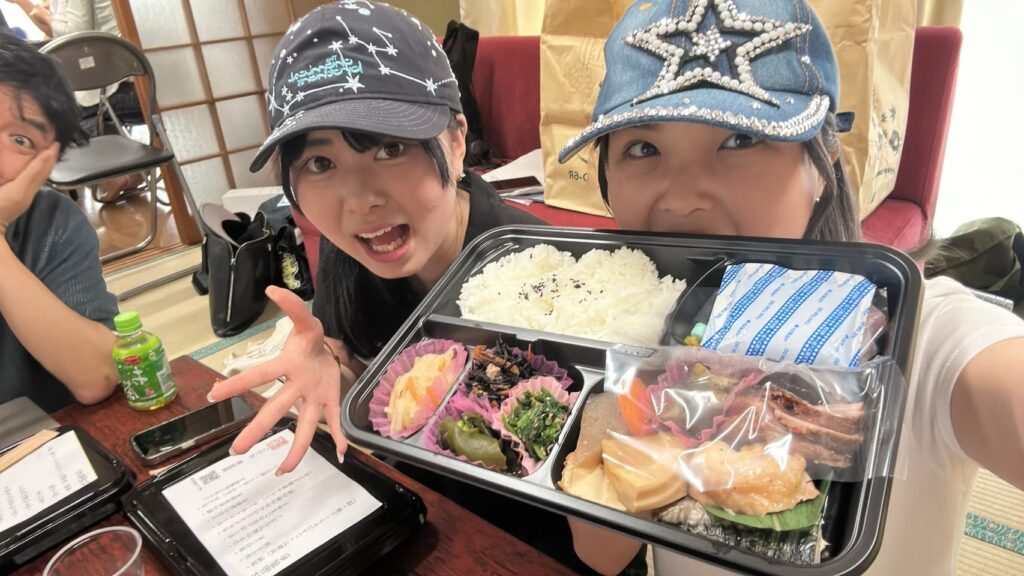

糸島の食材たっぷりのお弁当をいただきながら、それぞれの活動報告が行われました。

宿場町ごとにいろんな活動があることをこのとき初めて知りました😳

本田ゼミも普段行っている活動をスライドにして、プレゼンを行いました!

最後に

今回は事前打ち合わせを何度も行い、学生がまち歩きの企画・運営するという貴重な体験をさせて頂きました!

このまち歩きで人に地域の魅力を伝える難しさや、成功するための事前準備の大切さなどを学ぶことが出来ました。

これからも観光学科の学生として地域活性化に繋がるような企画をまた考えられたらいいなと思います✨️

参加していただいた方々ありがとうございました(*^^*)