こんにちは、ほんちゃん(@hmasa70)です。

福岡県糸島市の野辺・福の浦地区での地域づくり活動報告の5回目です。

7月から8月にかけて、学生たちと一緒に野辺・福の浦漁港でかき氷屋台事業を行いました。

いわゆるコミュニティビジネスです。

今回は、かき氷屋台の事業計画をどのように組み立てたのか。

そしてその結果はどうだったのかを報告したいと思います。

※過去の経緯は以前のブログを参照

コミュニティビジネスに取り組むきっかけ

そもそも野辺・福の浦地域で事業に取り組むことになったきっかけは、レジャー客による週末の渋滞問題。

当初は、いかに渋滞を改善するかという課題解決型の発想でプロジェクトを考えていました。

でも浮かぶのは、駐車場管理や交通規制などで面白みに欠けるものばかり。

地域は移り住む人を求めているし、実際に足を運んでくれる人たちもいるのだから、お互いの接点をつくればいいのでは?

という発想の転換から、かき氷屋台事業に取り組むことにしました。

コミュニティビジネスの集客見込み

地元の話によると夏休みには、70台の有料駐車場(300円)が午前中で満車になるとのこと。

釣り客や観光スポットへの来訪者だけでなく、家族連れの海水浴客も多いようです。

GWに実際の来訪状況を観察しましたが、1日3回転はしていました。

カップル、女子グループが中心なので、車一台あたり2〜3人(2.5人)です。

周りに競合する店舗もないので、購入率は1割ぐらいのものを目指すとすると、一日50杯ぐらい販売できそうです。

【1日の集客見込みの想定】- (駐車台数想定)70台✕3回転=210台

- (消費者想定)210台✕2.5人=約500人

- (購入率)500人✕10%=50杯

実際には、甘夏シロップの加工だけでなく、合わせて甘夏ジュースも製造販売しました。

かき氷屋台のマーケティング

上記で述べたように、来訪者の多くは福岡市内からレジャーで訪れる女性グループが中心。

海水浴客はファミリー層ですが、ボリュームとしてはあまり大きくありません。

購入率を高めるためには、店舗のロゴやデザインなどの相性も重要です。

ロゴのデザイン作成や店舗の監修をしてくれた松永くんがオシャレに仕上げてくれたので、とても助かりました。

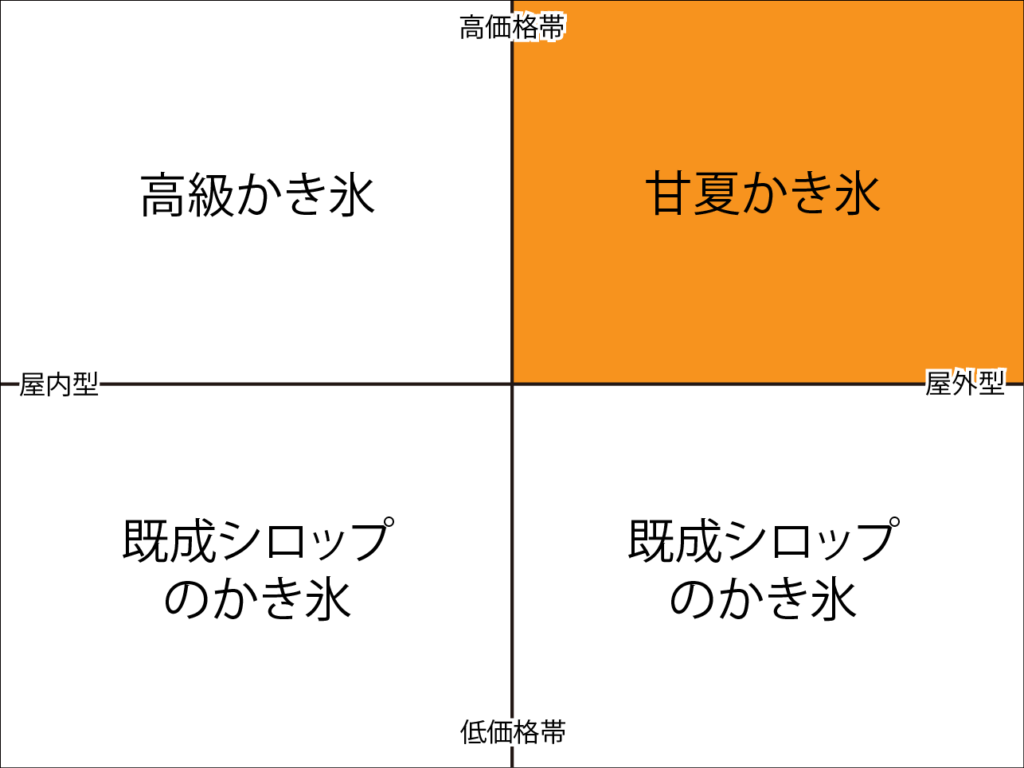

かき氷のポジショニングについても、屋内店舗での高級かき氷はけっこうありますが、屋外店舗は既成シロップのものばかり。

手軽に食べられる屋外のかき氷屋台で、凝ったものはほとんど見当たりません。

販売前から海水浴場がある芥屋の店舗から、甘夏シロップを卸してもらえないかと相談があったくらい。

地域の資源を使うことで、うまく差別化できたのはありがたかったです。

収入から逆算したかき氷屋台の事業計画

学生の活動できる期間や保健所の臨時営業許可の関係から、営業期間は1ヶ月。

雨天などでの休みを考慮すると営業日は20日ぐらいです。

1杯500円とすると、1日の見込み客は50杯なので、20日間での売上予想は50万円ほど。

この範囲内で事業を組み立てる必要があります。

屋台の製作や甘夏シロップの加工などの費用がかかります。

初期費用はボクが全額負担するのではなく、学生たち3人にも負担してもらいました。

アルバイトの時間を惜しんで活動し、なおかつお金も出さないといけないので、大変だったと思います。

でも自分たちでリスクを負ったことで、最後までやり切ろうという意識が生まれたのはプラスでした。

かき氷屋台のプロモーション活動

かき氷屋台は以下のような特徴があるので、メディアが関心を持つかもしれないと感じていました。

- 地域と学生の連携したプロジェクトであること

- 地元の特産品である甘夏を使っていること

- 学生がシロップづくりや事業を手がけていること

FBやこのブログを通じて事業プロセスを丁寧に報告していたこともあり、販売前にテレビ局から打診をいただきました。

取材当日はあいにくの雨でしたが、放映後すぐに地元の人が訪れてくれたそうで、とてもありがたかったです。

プレスリリースも福岡市と糸島市の両方で実施。

朝日新聞と地元の糸島新聞が取材してくれて、カラー写真で記事を掲載してくれました。

野辺・福の浦の区長が、志摩地域全世帯への回覧板による情報提供を提案してくれたことも大変ありがたかったです。

実際に販売した結果

7月の後半になっても梅雨が明けず、気温も上がらなかっため、オープン当初はかき氷の売上が伸び悩みました。

一方で、ジュースについてはお土産として持って帰れることがよかったのか、当初からよく売れました。

加工所のアドバイスでジュースを製造しておいてほんとよかったです。

平日は思った以上に来訪者が少なく、駐車場も閑散。

でもSNSなどを通じて九大の学生仲間が駆けつけてくれたり、新聞をみて買いに来てくれる人などもいて助かりました。

地元の人たちが帰省してきた孫を連れて食べにきてくれることも。

友人をつれてきた地元の人が 「うまいやろう?」と自慢している姿をみると、なんだか地域との一体感を感じました。

一方で、夏の暑さで氷のロスが多くなったり、 サービスでつい甘夏シロップの消費量が多くなることも。

売上や収益が下がりそうだったので、途中で計画の見直しも行いました。

でも学生たちが自ら「地域づくりなのだから、収益より地元に通うのが大事」という決断をしてくれました。

ボクが思っている以上に、地域で事業を行う意義をちゃんと考えて行動してくれている。

学生たちと一緒に事業を始めてほんとによかったと感じた瞬間でした。

さいごに

1ヶ月という短い事業期間ですが、「甘夏かき氷がおいしかったのまた来ました!」とリピートしてくれる人も。

野辺・福の浦という場所が風景だけでなく、甘夏もおいしいところだと知ってもらえたのは、ありがたいことです。

学生たちも地元の人たちに誘われて、駐車場の整備を手伝ったりしています。

少しずつですが、地元の人たちや来訪者とコミュニケーションを図れてきました。

今後、 両者の橋渡し役を担うために、どのように関係性を深めていくかは、もっと知恵をしぼっていかないといけません。

まずは来年の甘夏収穫を手伝おうかと学生たちと話しているところです。

小さい取り組みですが、焦らず楽しみながら気長に続けていきたいと思います。

今後も応援してもらえるとありがたいです。

収支計画や実際の販売結果ついては、noteの有料記事にしています。コミュニティビジネスに取り組みたい方は参考にしてください。

(noteの売上は今後のプロジェクトに活用させていただきます)